| 内容 |

|

| インタビュー掲載キャスト |

|

| インタビュー掲載スタッフ |

|

| メイキング |

|

| コラム |

|

| 評価・買う価値 | ★★★★☆(4/5) |

| おすすめしたい人 |

|

キャストインタビュー

ジョン・ボイエガ

インタビュー内容

- 役を引き受けた理由

- キャスリン・ビグロー監督の過去作について

- 役が決まった時の気持ち

- 役作りについて

- ディスミュークスを理解するために最も重要だったこと

- 撮影は大変だった?

- 他の出演者たちとの共演

- 撮影終了後、キャラクターは自身の中に残った?

- イギリス人の自分がアメリカ人のディスミュークスを演じることについて

現場では共演者と話をしたりしたが、あまり楽しい話に花がさかないようにした。映画の雰囲気を維持するために、シリアスさを心がけた。シーンがとても強烈だから。(ジョン・ボイエガ)

引用:「デトロイト」映画パンフレット

ウィル・ポールター

インタビュー内容

- キャスリン・ビグローの過去作について

- 辛かった役作り

- 役から抜け出すのは大変だった?

- 自国のノンフィクション作品は、イギリス俳優よりアメリカの俳優のほうが演じにくい?

- 役柄のモデルになった人物と会った?

- 『メイズ・ランナー』よりプレッシャーを感じた?

- 役選びのこだわり

役から抜け出すほうが簡単だった。スクリーンにおける関係があまりにも過酷だったから、撮影を通してお互いの信頼を築くことはとても大切だった。(ウィル・ポールター)

スタッフインタビュー

キャスリン・ビグロー監督

インタビュー内容

- 昨日行われたプレミアについて

- 60年代を背景にした映画を製作する難しさ

- キャスティングについて

- ウィル・ポールターに対する称賛

- 黒人キャストの配役

- デトロイトで撮影できなかった理由

- 映画製作の予算を工面する難しさ

- 最も難しかった、事実とフィクションのバランス

- また政治的なアクション映画を作ってみたいか?

アクション映画のジャンルについていえば、もっと内容の濃いアクション映画が出てきてほしいと思う。映画のような媒体をとおして大きな観客に触れることができるのは、少なくともその機会をもらえるのは、映画監督として嬉しいことなの。(キャスリン・ビグロー監督)

プロダクションノート(メイキング)

メイキング内容

- 今の時代に伝えるべき、壮絶な実話の映画化の始まり

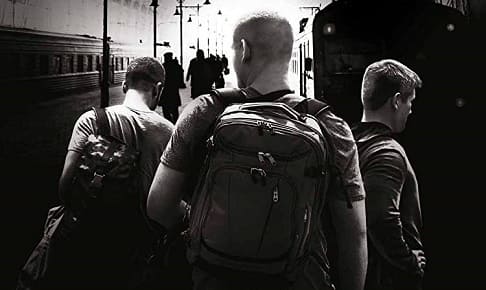

- 精神的にも過酷な現場に身を投じた俳優たち

- 時代的なリアリティと臨場感を追求した、撮影の舞台裏

- 撮影中にアドバイザーも務めた、貴重な生き証人たち

今になってすべてを話そうと思ったのは、人々がこの事件をもっと知るべきだと思ったからです。歴史の闇に葬られてほしくない。私たちが経験したことは、二度と起きてはならないのです。(ラリー・リード/ザ・ドラマティックス)

コラム

「ジェームズ・キャメロンの元妻」と呼ばれた女。もしくは、女子、三日会わざれば刮目して見よ。(樋口毅宏)

「これは他人事ではない。おまえは観客であることを言い訳にして傍観者を決め込んでいないか?」人生を変えてしまう長い夜の果てに、祈りを込めた歌が待ち受けている。まるで『ディア・ハンター』のようだった。(樋口毅宏/作家)

『デトロイト』と「ブラック・ライヴス・マター」(町山智浩)

デトロイト暴動の映画化をキャスリン・ビグロー監督が思い立ったのは、2015年から全米で続いている白人警官による黒人殺害事件と、それに抗議する「ブラック・ライヴス・マター(黒人の命も大切だ)」デモの報道を観ていた時だという。(町山智浩/映画評論家)

黒人の包囲網を構築した白人が陥った「被包囲心理」の皮肉とトランプ支持層との相似形。(越智道雄)

この映画で最も興味深い登場人物は、白人側の危険な劣等感を熟知、融和を心掛け、逆に黒人同胞から白眼視される黒人守衛ディスミュークス(ジョン・ボイエガ)だが、彼こそが厄介極まる「被包囲心理」を白人・黒人双方から乗り越える可能性を体現する人物である。(越智道雄/明治大学名誉教授)

映画『デトロイト』の音楽と街、その時代。(吉岡正晴)

- 自動車産業(モーター・タウン)の街デトロイト

- モーター・タウン、デトロイトに生まれた、ザ・ドラマティックス

- 暴動の1967年夏~長く熱い夏

- ゴスペル(非世俗音楽)とソウル(世俗音楽)

- 半世紀経ても変わらぬ問題の本質

僕が本作を見てスパイク・リーの『ドゥ・ザ・ライト・シング』(1989年)以来の衝撃を受けたと感じたのは、そこで描かれていた事件の本質と、50年前の事件(本作)、さらにここ数年の「ブラック・ライヴス・マター」(黒人の命も大切だ)の動きの間に何も進展はないからだ。(吉岡正晴/音楽ジャーナリスト)

デトロイト――「暴動」か、それとも「叛乱」か。(藤永康政)

60年代の「暴動」には特別な意味があるのがわかるだろう。都市中央部に封じ込められた黒人たちが、敵対的な警官に対して実力を行使したということを重視し、これを「暴動」ではなく「叛乱」と呼ぶものも少なくない。(藤永康政/日本女子大学文学部准教授)

まとめ

| 評価・買う価値 | ★★★★☆(4/5) |

| おすすめ内容 |

|

| 読んでほしい人 |

|

記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。

コメントを残す