ノーラン監督の『ダークナイト』で、アメコミ映画の概念が変わり、早10年。

アメコミ映画は、大人が鑑賞するのに充分なポテンシャルを秘めている。

ということを、はじめて証明した作品だった。

今作を観る前の自分は、ノーラン版バットマン3部作が好きすぎて、正直、

こう思っていた。

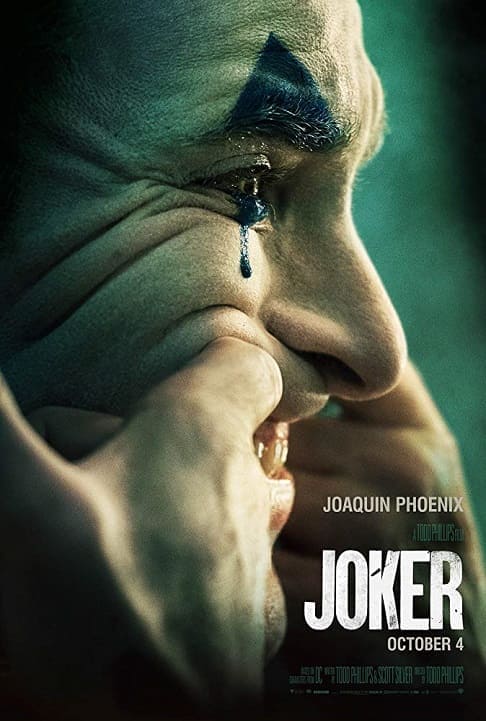

が、映画『ジョーカー』は、このハードルをあっさり、思いっきり、大胆に超えていった。

奇しくも、同じバットマン作品、しかも同じキャラクターを描く作品がアメコミ映画の歴史を再び塗り替えてしまった。

この感想・考察記事を一言でまとめるなら、

『ジョーカー』は、リアリティ(限りなく現実に近い虚構)を超え、リアル(現実)の域に達した。

こう断言する。

ジョーカーをまったく知らない人に、例えば「この映画、1974年にアメリカで起こった実話だよ。」って言ったら、信じる人はそこそこいると思う。

題材によっては、もはやアメコミ映画は現実を描けると証明した作品。

この、フィクションとノンフィクションの境が曖昧になる感覚、たまらなくゾクゾクさせられる。

生粋のバットマン好き・ノーラン好きが、公開初日の朝一番に鑑賞してド肝を抜かれた映画『ジョーカー』について、感想と考察をつらつら述べさせていただきます。

必ず鑑賞後に、余韻に浸りながらお楽しみくださいませ。

目次

あらすじ

ゴッサム・シティは、腐敗しきっていた。

街はゴミの山で埋め尽くされ、貧富の差は拡大し、生活困窮者は暴力に手を染めていた。

ゴッサムの善良な市民の一人、アーサー・フレック(ホアキン・フェニックス)は、ピエロ派遣会社で道化師を演じながらコメディアンになることを夢見ていた。

彼は脳に障害があり、緊張すると笑いが起こる発作を持っていた。

病弱な母ペニー(フランセス・コンロイ)を介護しながら二人で暮らすアーサーだったが、ソーシャルワーカーからカウンセリング終了を告げられ、仲間に裏切られ会社をクビになる。

その日、地下鉄の車内で富裕層たちから暴力を受けたアーサーは、持っていた銃で衝動的に彼らを射殺する。

公衆トイレに逃げ込んだアーサーが感じた感情は、自責の念ではなく、ある種の解放感だった。

富裕層に反発するゴッサム市民は、殺人ピエロ(=アーサー)をビジランテ(私刑人)と崇め始める。

そんな彼に、一本の電話がかかってくる。

アーサーが憧れているコメディアン、マレー・フランクリン(ロバート・デ・ニーロ)の番組への出演依頼だった。

アーサーは、この出演を引き受ける。

開演前の楽屋で、アーサーはマレーに対して一つお願いをする。

「僕のことは本名じゃなく、”ジョーカー(冗談屋)“と紹介してくれ。」

ジョーカーとなった彼の、最初の大舞台が幕を開ける―――。

主要人物(キャラクター)/俳優紹介

アーサー・フレック(演:ホアキン・フェニックス)

心を病み、貧困に悩みながらも、人々を笑顔にしようと努力する善良な男性。

純粋だったアーサーが、なぜ「ジョーカー」になってしまうのか?

この映画では、ジョーカーの物語ではなく、ジョーカー誕生までの物語が描かれる。

マレー・フランクリン(演:ロバート・デ・ニーロ)

人気バラエティ番組「マレー・フランクリン・ショー」の司会者。

アーサーが憧れている人物。

彼に対するアーサーの憧れは、ジョーカーにとっての憎悪に変わる。

ペニー・フレック(演:フランセス・コンロイ)

アーサーの母親。

…と思われていたが、

- ペニーの言う「ウェインの隠し子」は、ただの妄想だった

- 母親の交際相手から受けた虐待により、脳に障害が残った

- ペニーとアーサーに血縁関係はなく、養子だった

などなど事実が次々と発覚し、アーサーを苦しめてしまう。

トーマス・ウェイン(演:ブレット・カレン)

ゴッサム・シティで一番の富豪。

部下を殺した犯人(アーサー)を「臆病者。」と揶揄したことから、生活困窮者の抗議活動が活発化する。

- アメコミ映画の歴史を変えた理由

- アーサーがジョーカーになった決定的な場面

- ジョーカーを愛すること

など、いろんな考察を交えています。

お好きなところから読んでいただき、映画の余韻を長持ちさせるスパイスにしてください。。

感想考察1.『ジョーカー』がアメコミ映画の歴史を変えた理由。

なぜ『ジョーカー』は、

アメコミ映画の歴史を塗り替えた。

と言われているのか?

正直、

「アカデミー賞間違いなし!」

「アメコミ映画の歴史を変えた!!」

とか言われると、

って思ってしまうあまのじゃくの私でも、

と思える理由があります。

『ジョーカー』には、アメコミ映画特有の「型」が無いのです。

アメコミ映画の「型」、すなわち「勧善懲悪」。

厳密に言うとアメコミヒーロー映画ですが、これまでのアメコミ映画は「勧善懲悪」という型は絶対に破られませんでした。

『ダークナイト』も、最後の最後にバットマンが闇の騎士となることで、結果的にヒーローの勝ち。

『インフィニティ・ウォー』はサノスの勝ちですが、続く『エンドゲーム』との2部構成と考えると、あれもやっぱり勧善懲悪の枠を超えていませんね。

では、『ジョーカー』はどうか?

この映画、善もいなければ、悪もいません。

絶対正義が絶対悪を倒してハッピー・エンドという、あの『ダークナイト』でさえ破らなかったお約束を、1ミリたりとも守ってません。

まさに「ルール無し、なんでもあり」、トランプのジョーカーそのもの。

このアメコミ映画の絶対条件に関して、ホアキン・フェニックスはこう語ります。

ホアキン・フェニックスが語る、アメコミ映画の善と悪。

コミックス映画の「型」が、観客と作品を隔てていると思う。

現実と同じように、誰かに”悪”というレッテルを貼って、観ている僕は違うと言えてしまうような。

僕が多くの(アメコミ映画の)役を断ってきた理由の一つは、現実を歪めて映画にしていると感じたから。

つまり、「人生は(勧善懲悪に収められるほど)単純じゃない」ということ。

もちろん、フィクションだからこそヒーローの揺るぎない信念に憧れて、応援したくなる気持ちも分かります。

私も『エンドゲーム』ではめちゃくちゃ泣かされましたから。。

でも、『ジョーカー』は違う。

作品と観客を隔てる型(勧善懲悪)が無くて、

- 自分のこと

- 自分の身近なこと

- 自分の世界のこと

のように思えてしまう映画なんです。

リアリティ(現実に限りなく近い虚構)じゃなく、リアル(現実)を、アメコミ映画でやってのけた。

ここが、『ジョーカー』が「アメコミ映画の歴史を変えた。」と言われる理由です。

そして観客である私は、

ジョーカーは、間違いなく善ではない。でも、映画開始直後のアーサーは、確実に善だった。じゃあ、ジョーカーになってから悪になった?アーサーがジョーカーになったタイミングって、どこだっけ?人殺しは、悪。間違いなく悪。コミックスだとヴィラン(悪役)だけど、この映画のジョーカーは、最後まで被害者で、絶対悪とは言えないような………。でも、善ではない。うん、善ではない。

こんな堂々巡りに陥ってしまう。。

感想考察2.何がきっかけでジョーカーになったのか、厳密には描かれていない。

- バットマンなら、両親を目の前で殺されて。

- スパイダーマンなら、蜘蛛に噛まれて。

- アイアンマンは、自分の兵器の恐ろしさに気づいて。

ヒーローになるきっかけって、作品ごとに崩せないエピソードがあって、はっきりと「きっかけ」がありますよね。

今作のジョーカーには、そういうきっかけが無い。

- ここまでがアーサー

- ここからがジョーカー

と分かる明らかなシーンって、どこにも無いんです。

これが、この映画をリアルだと錯覚させる部分です。

ホアキン・フェニックス/トッド・フィリップス監督が語る、リアルの追求。

ホアキン・フェニックスは、

僕達は「人生に簡単な答えはない」ということをコミックス映画で描きたかった。この映画にはそれ(答え)がない。人生にそういったものはないからです。

と語り、トッド・フィリップス監督も、

アーサーからジョーカーへの変身はゆっくりと進み、「ここで変わった」と言える決定的な瞬間はありません。

と語ります。

人生を生きていると、道徳・倫理的に解決しなければいけない問題に、いくつも出くわしますよね。

- 道徳的に正しい判断ができ、人生をうまく歩めるかもしれない。

- 正しく判断できなくて、道を逸れてしまうかもしれない。

生きている以上、こういう選択は絶えず経験します。

ここをあえて描写しない、ましてアメコミ映画内で描写されないなんて、前代未聞です。

原作コミックス『バットマン:キリングジョーク』に、

自分の過去を決めるなら、選択式がいい。

というジョーカーのセリフがあります。

- どのカメラを使い、どのシーンをどう切り取り、どういう解釈をするのか?

- 「もしかしたら自分は、どこかでジョーカーのようになっていたかも…。」と思えてしまう部分が、どこかにあるんじゃないのか?

この映画も、人生も、考察する余白がいっぱいあって面白いですね。

感想考察2.5:ジョーカーになったきっかけを考えてみる。

逆に言うと、人によって、

「ここからジョーカー。」

と考察できるところも、今作の面白い部分かもしれませんね。

- 母の嘘に気づいたとき?

- 母を殺したとき?

- マレーを殺したとき?

思いつく限り、候補のシーンはた~~くさんあります。

私が考える、アーサーからジョーカーに変わったきっかけ。

個人的には、バラエティ番組出演直前の階段のシーン。

アーサーだった頃は、長い階段を一段ずつ踏みしめるように登り、人生を良くしようと必死に努力しています。

でも、ジョーカーのメイクと衣装で同じ階段に立ったとき、それはもう嬉々として階段を下りているんです。

階段を登るシーンは「アーサーの努力・もがき」を象徴し、階段を降りるシーンは「ジョーカーに染まってしまったこと」を象徴しているように見えます。

あの階段(=人生)を嬉々として下りていく瞬間、

と感じました。

ジョーカーの片鱗を最初に見せたシーン

「まだアーサーではあるけれど、ジョーカーの片鱗を最初に見せたシーン」は、富裕層たちを射殺した後、トイレで舞ったあのシーン。

このシーンを撮影する際、ホアキン・フェニックスも監督も、どう完成させようか行き詰まっていたそうです。

そこで、先に作曲できていた楽曲を流したところ、

「つかめるかもしれない」とトッド(・フィリップス監督)に言ったら、彼は「僕がいたら邪魔になるだろうから、あとは任せた」と。その一言だけ。それで打ち合わせはおしまい。

と、アドリブが生んだ舞踊だったと語っています。

メイキングからの着想ですが、トイレで踊ったあの瞬間だけ、画面に映っていたのは完全にジョーカーでしたね。

ただ、どこからがジョーカーとも言えるけど、どこにも明らかな描写はない。

私たちの人生も、そういうもの。

だからこそ、ジョーカーはリアル。

アメコミ映画だし、フィクションだけど、どこかモキュメンタリー(疑似ドキュメンタリー)映画にも見えますよね。

感想考察3.今の時代との共通点。

私たちの周りにある、

- 貧富の差

- 虐待

- 精神疾患に対する理解の無さ

- 政治に対する不満

- 生活に対する漠然とした不安

こういう負の問題は、映画『ジョーカー』と無関係ではありません。

むしろ、意識して描かれています。

これについて、ホアキン・フェニックスは、

この映画が大好きな理由はたくさんあって、政治に関係するところもその一つです。

と語っています。

しかし『ジョーカー』では、これについても明らかな答えを描きません。

映画の見方を誘導して「これが原因だ」と言っていない。映画の見方を決めたくないし、正しい見方なんてありません。

ホアキンがこう語るように、まったく説教臭くない。

ジョーカーというキャラクターを通して、起こる出来事を淡々と映し、私たちは自由な発想で現実と関連付ける。

ただ、それだけ。

- 映画を観終わった後、あれこれと考える余地があるところ

- ジョーカーは何も考えていない分、私たちに考える余地が与えられるところ

これが、映画『ジョーカー』あるいは、ジョーカーというキャラクターの面白いところですね。

どのアメコミ映画も、まず「勧善懲悪」が大前提で、余白が一切ありませんから。。

それが悪いんじゃなく、「それはそれ、これはこれ。」ですが。

唯一、明らかに言えること

唯一、明らかに言えることは、

ジョーカーのやり方は、絶対に正当化できない。

ということ。

世間は自分をのけ者にする、だから戦争を起こす。

これが間違っていることだけは、明らかですよね。

考察4.ジョーカーは、ゴッサム・シティが生み出した存在。

『ジョーカー』の舞台であるゴッサム・シティも、主人公の一人です。

『ダークナイト』でも、市民の意思や選択という形で、ゴッサム・シティも主要キャラクターとして描かれていました。

- 映画

- 原作コミックス

- ゲーム

などなど、すべてのバットマン作品は、ゴッサム・シティ抜きでは語れません。

バットマンの”バ”の字も出ない今作でさえ、バットマンワールドのヴィラン(悪役)である以上、ゴッサム・シティとは切っても切れない縁があります。

映画『ジョーカー』のゴッサム・シティ

今作のゴッサム・シティは、半ばスラム化し、ほとんどの市民にとって地獄のような街でした。

- 衛生局がストライキを起こし、街中ゴミだらけ。景観も損なわれ、臭いも酷い。

- 市の予算が削減され、富裕層はますます富み、生活困窮者はますます貧困に悩んでいる。

- その貧困層が暴徒化。アーサーは、同じ立場のはずの貧困層からも暴力を受ける。

ほとんどの人は、毎日の生活さえ苦しい状態でした。

ジョーカーが生まれた必然

こんなゴッサム・シティに暮らす市民の中でも、アーサーのような善良な人は、(言葉が悪いですが)最底辺です。

- 富裕層からも貧困層からも暴力を受ける

- 憧れの人(マレー)から笑い者にされる

- 最も信頼していた母にさえ裏切られる

これでは、アーサーがジョーカーになるのは必然ですよね。

胸が痛いです。。

ジョーカーは、ゴッサム・シティの腐敗そのものが作り出した、街の救世主にも近い存在になってしまったのかもしれません。

やり方こそ明らかに間違っています。

ですが、殺人者が救世主になってしまうほどに、ゴッサム・シティは腐敗していたのです。

この映画が大反響、ということは…。

- アーサーに共感できるほどに、私たちの世界にも希望がない。

- この世界は、『ジョーカー』のようになりつつある。

- ジョーカーのような人は、いつ現れてもおかしくない。

こういうことなのかもしれません。

ゴッサム・シティにはこの後、救世主「バットマン」が現れるでしょう。

しかし、私たちの世界は……?

この映画、希望がありませんね。(笑)

感想考察5.アーサーは、ただそこにいただけ。

トッド・フィリップス監督が、

ここで描きたかったテーマのひとつは共感ですが、それ以上に重要だったのが共感の”欠如”でした。

と語る通り、この映画のテーマは、「共感」とその「欠如」です。

この映画では、

- 富裕層と貧困層

- ゴッサム・シティという社会

- 彼が関わる人々

あらゆるものすべてが、アーサーに対して一切共感していません。

アーサーは、ただの傍観者。

共感の対義語は「反発、反感」ですが、アーサー自身は何もせず、ただそこに存在しているだけ。

それなのに、あらゆるものが自分に対して敵意を向けてくる。

これは反発というより、共感の「欠如」と表現するほうがしっくり来ますよね。

悲劇と喜劇

『ジョーカー』は、暴力だの殺人だの、ワンシーンごとの描写はメチャクチャ不快ですよね。

でも、映画を最後まで通して観ると、

- アーサーの生き方に共感できたり、

- ジョーカーの躊躇ない行動に憧れさえ感じたり、

- 憧れる反面、こうならないための正しい道徳観に気づかされたり。

たった122分の映画なのに、もう、相当のエネルギーに満ちてます。

喜劇王・チャップリンも、ジョーカー自身も口にする、

人生は悲劇だ。クローズアップで撮れば。でも、ロング・ショットで撮れば喜劇になる。

この名言を体現した映画が『ジョーカー』です。

例えるなら、戦争の悲惨さを描き、逆説的に反戦をテーマにしている戦争映画のそれ。

あらゆるものが善人(=アーサー)に対して共感しなかった結果、悪人(=ジョーカー)は生まれてしまった。

そこからは、

- 愛情

- 優しさ

- 思いやり

といった、ジョーカーから連想されるイメージと真逆のことに気づかされますよね。

まとめ.ジョーカーを愛すること。

皆さんには、彼の味方でいてもらえればと思います。これ以上は無理だ、というところまで。

こう語るのは、トッド・フィリップス監督本人。

「彼」とは、厳密に言うと、ジョーカーではなくアーサーのほうですが。。

少なくとも、

- ここまではアーサーだった。

- ここまでは理解できる。

- ここまでは共感できる。

というところまで、アーサーのことを愛してほしいと言うのです。

…

……

………

その通りですよね。

この映画には、ジョーカーへの明らかな変身シーンはありません。

そして上映開始直後のアーサーは、誰もが共感できる心優しい男性なんです。

全身をゆっくりと蝕んでいくガン細胞のように、徐々に、本当に徐々に、ジョーカーになっていく。

人それぞれ、その共感できるギリギリまでは、アーサーのことを愛してあげたいですよね。

映画が始まる時点では、彼は有名な犯罪者ではなく、アスファルトに咲いた小さな花。その花に、あなたは水をあげるのか、光を当ててあげるのか、それとも無視するのか。どれくらいの間、その花を好きでいられるのか。

トッド・フィリップス監督のこの言葉が、未だに余韻として残っています。

ジョーカー、本当にいい映画だったなァ。